県内1~7月106件、前年比1.5倍 山岳遭難最悪ペース

登山者に山岳遭難の注意を呼びかける県警山岳警備安全対策隊の隊員ら=南アルプス市芦安芦倉(7月22日)

専門家「準備不足の登山者増」

山梨県内で山岳遭難の発生件数が過去10年で最多ペースとなっていて、県警などが注意を呼びかけている。1~7月の遭難件数は106件で、前年同期比1・5倍に増え、過去10年で最多だった2017年(81件)を上回っている。特に南アルプス山系では、1~7月の遭難件数が前年の2・8倍に急増。梅雨の時期に天候に恵まれたことで登山者が増えたことが一因とみられ、県警などは緊急の山岳指導などを実施。専門家は事前の情報収集や十分なトレーニングを積むよう訴える。

「山岳遭難が増えています。気をつけてください」。7月22日、南アルプス署が南アルプス市芦安芦倉の野呂川広河原インフォメーションセンター前で実施した緊急の山岳指導。署員と県警山岳警備安全対策隊の隊員6人は登山者に注意を呼びかけながら、入山前のアドバイスや登山届の提出を求めるカードなどを登山者に配布した。

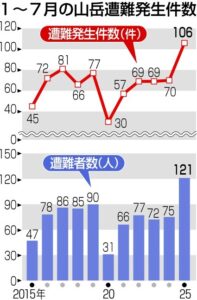

県警によると、1~7月の県内の遭難件数は106件(121人)で、前年同期(70件、75人)から1・5倍に増えた。山系別では北岳や農鳥岳などを有する南アルプス山系が最も多い39件で、前年同期(14件)の2・8倍。次いで大菩薩・道志山系が29件で、前年同期(18件)の1・6倍となった。秩父山系で20件、御坂山系で15件だった。年代別では30代以下が29人、40~50代が40人、60歳以上が52人で、中高年が多数を占めた。

過去10年では、17年が81件(86人)が最多。コロナ禍の20年(30件)、21年(57件)は減少したが、23年以降は増え続けている。

遭難が相次いでいることを受け、南アルプス署は野呂川広河原インフォメーションセンターの電光掲示板に山岳遭難の発生件数を表示。山小屋に山岳遭難の発生場所を示したマップを掲示し、登山口に向かうバスの停留所などに注意喚起をするチラシを貼り出している。

(山梨日日新聞 2025年8月25日掲載)